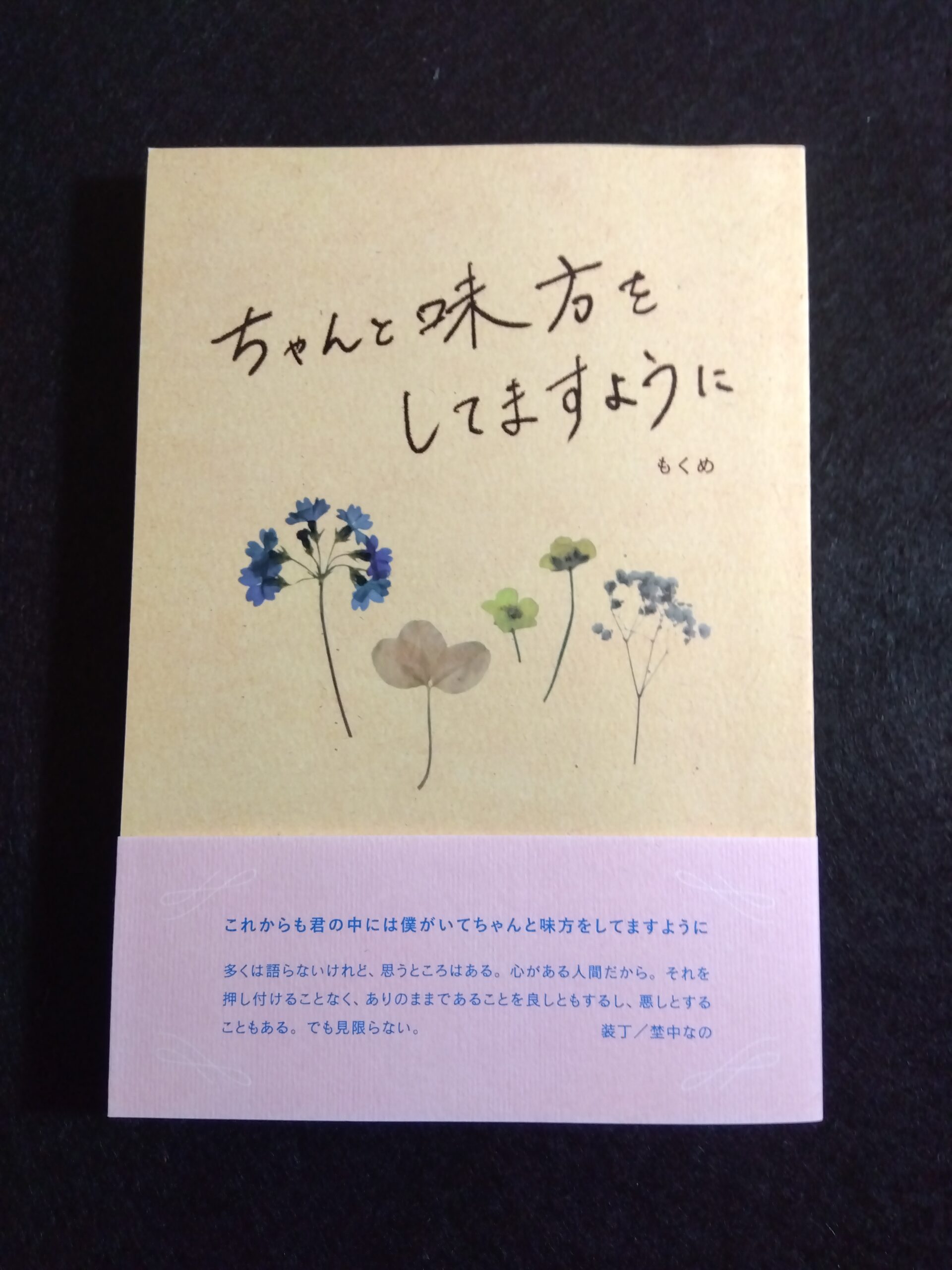

文学フリマ札幌10でお迎えした歌集『ちゃんと味方をしてますように』。作者はもくめさん。

まず、埜中なのさんによる装丁が素敵。表題と表題作にそっと寄り添っているよう。

そして表紙をめくる。

Ⅰ 過去のわたしは

Ⅱ 虚構のあなたへ

Ⅲ 今のわたしで

の三章の中が、さらに細かく章立てされているのだが、ひとつひとつのタイトルがとても良い。最後にはあとがき。これだけでもう、「一首一首ばらばらにではなく、歌集を読んでいるんだ」とワクワクする。

第一章「過去のわたしは」の中で強烈に印象に残ったのが、次の一首。

死んでいる肉を炒める私まで肉を纏って生きているのか

ここには、「生きている自分」への強い違和感が感じられる。「死んでいる肉」との表現もすごい。日常の料理に使う鶏肉や豚肉は、確かに「死んでいる肉」なのだけれども、それを炒める主体の血肉になる栄養、生きるための食事でもあるわけで、その主体は人間であるからまず「炒められて食べられる側」にはならないだろう。その不公平さ、そして生きていること自体が、主体にとっては苦しいことであり、彼女にとって肉体はとても重いものなのかもしれない、と思える。

もう一首、第一章から引く

泣きながら目覚めた時に駆け寄れるおとなを今も探してしまう

なんとまっすぐな歌だろうか。主体は、今も泣きながら目覚める朝があっても、「駈け寄れるおとな」を探す現在の自分と共に、過去の幼い自分の存在をしっかりと感じているのだろう。過去も現在も、抱きしめて温かい言葉を掛けてくれる「おとな」がいなかったとしても、きっと今の主体は自分で自分を救えるのではないか、と思わせる。

第二章から印象に残った歌は

ねえポッポ、戦うことを好めない私みたいなあなたに決めた

この「ポッポ」は、おそらくポケモンのポッポのことだろう。戦うことを「好まない」のではなく「好めない」というところに、自身へのもどかしさも感じるが、主体はポッポに「私みたいなあなたに決めた」と語りかけている。そこには健やかな自己肯定の芽が感じられる。

もう一首

結晶はそっと触れても消えてゆく 人肌ですら何かを壊す

下の句が切ない。主体は壊した側なのか、壊された側なのか、もちろん両方だろうが、ここでは壊してしまった側のように感じられる。「人肌で壊される何か」は、傷ついてもろくなった人のこころ。そこまでの深い傷の存在を知らずに生きていけたならばそれは幸せなこどなのだろうが、傷を負いながら生き延びているワタシとアナタを、私は肯定し応援したい。

第三章に収められている歌は、心なしか第一章、第二章にくらべて肩の力が抜け、より生き生きしているように感じられる。特に「広島二十景」と「職業訓練日誌(三日分)」が好きだ。「広島二十景」は、原爆ドームや平和記念資料館を訪れつつも、広島焼きやカキフライ定食を楽しんだり、お土産を選んだり、とバランスの取れた感じが良い。私は大江健三郎氏の著作を小学生の頃に読んでしまったせいか、それ以来やや苦手で「ヒロシマ・ノート」は未読なのだが、読んでみたくなった。

「職業訓練日誌(三日分)」から一首引く

私だけ二つ言わされたんだけど褒めるところがなかったのかな

何を二つ言わされたのだろう? 「自分の長所」か何かだろうか? 私は職業訓練というものに参加したことがないのだが、こういう時「私だけ」の側には幾度も立ってきたので、つい感情移入してしまう。今は歳も重ねて、少しは(ほんの少し)器用にもなったけれども、この歌には、ほとんど覚えていない小学校時代を思い出させられるようで、少し居心地悪くも、そんな自分もいたなあ、と過去の自分を応援したくなった。

もう一首、第三章から

夢みたい(私の母じゃないみたい)私のことで泣いてるなんて

これは読んでいて「痛い」歌だった。主体と母との関係は私には分からないけれども、そこに歪さと痛みがあったろうことは想像がつく。そして今、母は主体のことで泣いていて、主体はその母を「夢みたい」と思いながら眺めている。主体は嬉しさを感じているのだろうか? あるいは、もう心は冷えてしまっているのだろうか? ただ、作者はこの歌を書いた。そこには、「私のことで泣いている母」の存在を認める、という意思があるのだと思う。

そして最後に表題作

これからも君の中には僕がいてちゃんと味方をしてますように

これは第一章に収められているのだが、この「君」は、主体の親しい人を指すだけでなく、主体自身を、そしておそらくはこの歌集の読み手を指すのではないか、と思う。この歌集自体が、作者から読み手への、そっと差し出されたラブレターなのではないだろうか。

コメント